「要素」と「指標」

地震には「要素」と「指標」があります。

【要素】

1 あるものごとを成り立たせている基本的な内容や条件。

2 物を分析したとき、その中に見出されるそれ以上簡単にならない成分。

※ デジタル大辞泉より

地震での「要素」は上のような定義が当てはまると考えられます。

【指標】

物事を判断したり評価したりするための目じるしとなるもの。

地震での「指標」は上のような定義が近いと考えられます。

地震の要素

地震の「要素」は、震源、震央、震源の緯度や経度、深さ、マグニチュード、震源地域が当てはまります。

地震の基本的な内容、他の地震と区別される一意なものを、地震の要素として扱うことができます。言い換えると、1 対 1 のリレーション(関係)が成り立つと言えます。

地震の指標

地震の「指標」は、震度、加速度、到達時間差(P波とS波)、波形(X軸、Y軸、Z軸)、揺れの持続時間が当てはまり、ひとつの地震に対して複数の値を持つものです。言い換えると 1 対 多 のリレーション(関係)が成り立つと言えます。

マグニチュードと震度

地震の要素を代表するものが、地震の規模を示す「マグニチュード」です。一方、地震の指標を代表するものが、観測点で機械測定された「震度」です。

マグニチュードは地震そのものの特性を表す要素であり、1つの地震に対して1つの値しかありません。一方、震度は指標であり、地震波が到達した各観測点ごとに異なる値となり、複数の観測値が存在します。

マグニチュードと震度の関係

地震の要素、マグニチュード、地震の指標、震度、このふたつの関係を見てみたいと思います。

気象庁が公開している震度データは、1919-2021 の間のものとなっています。その中から 2017-2021 の5年間に起きた地震と震度が観測された地震とを比較してみます。

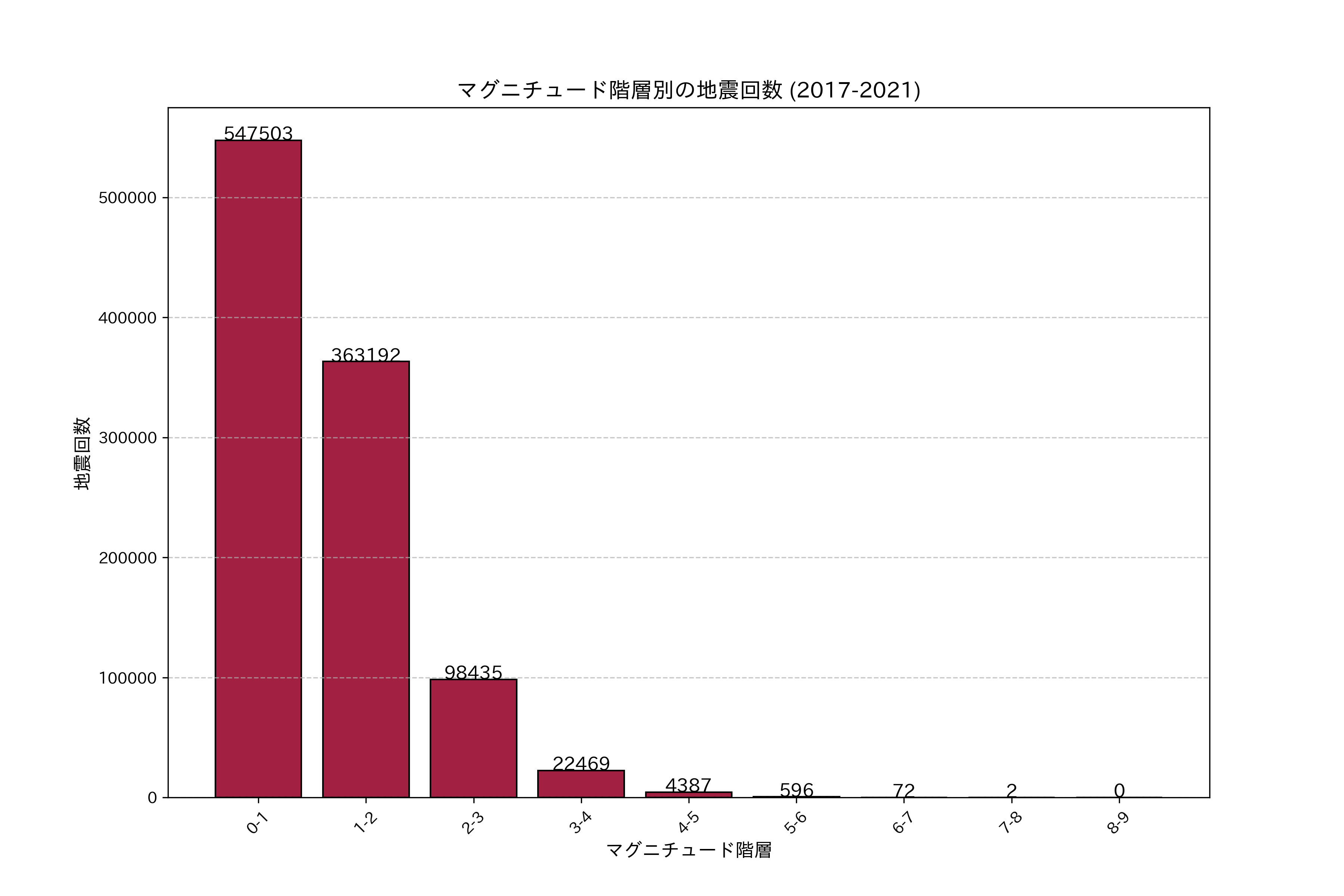

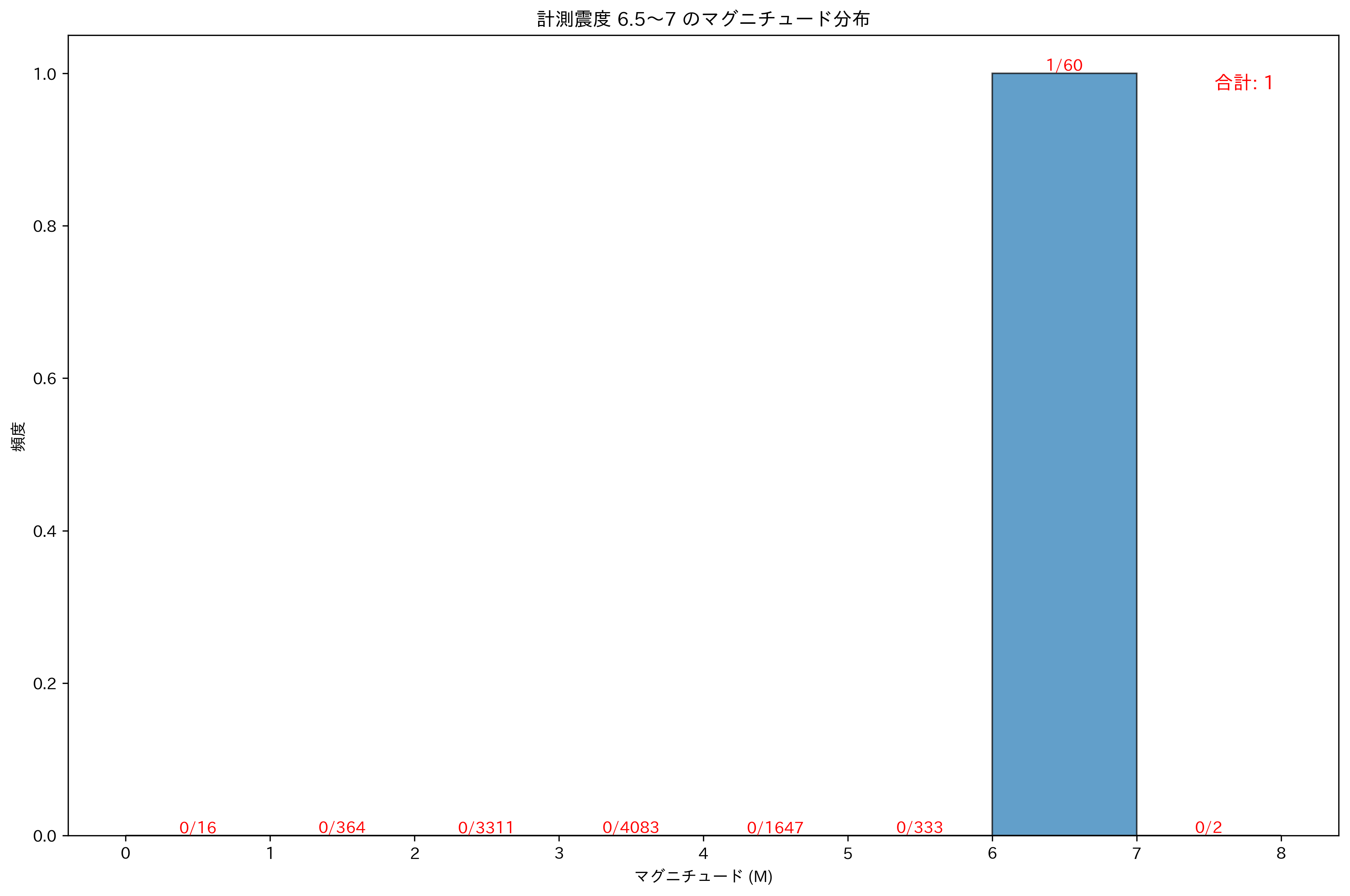

図1 2017-2021 に起きた地震(マグニチュード測定分)のマグニチュード階層別分布

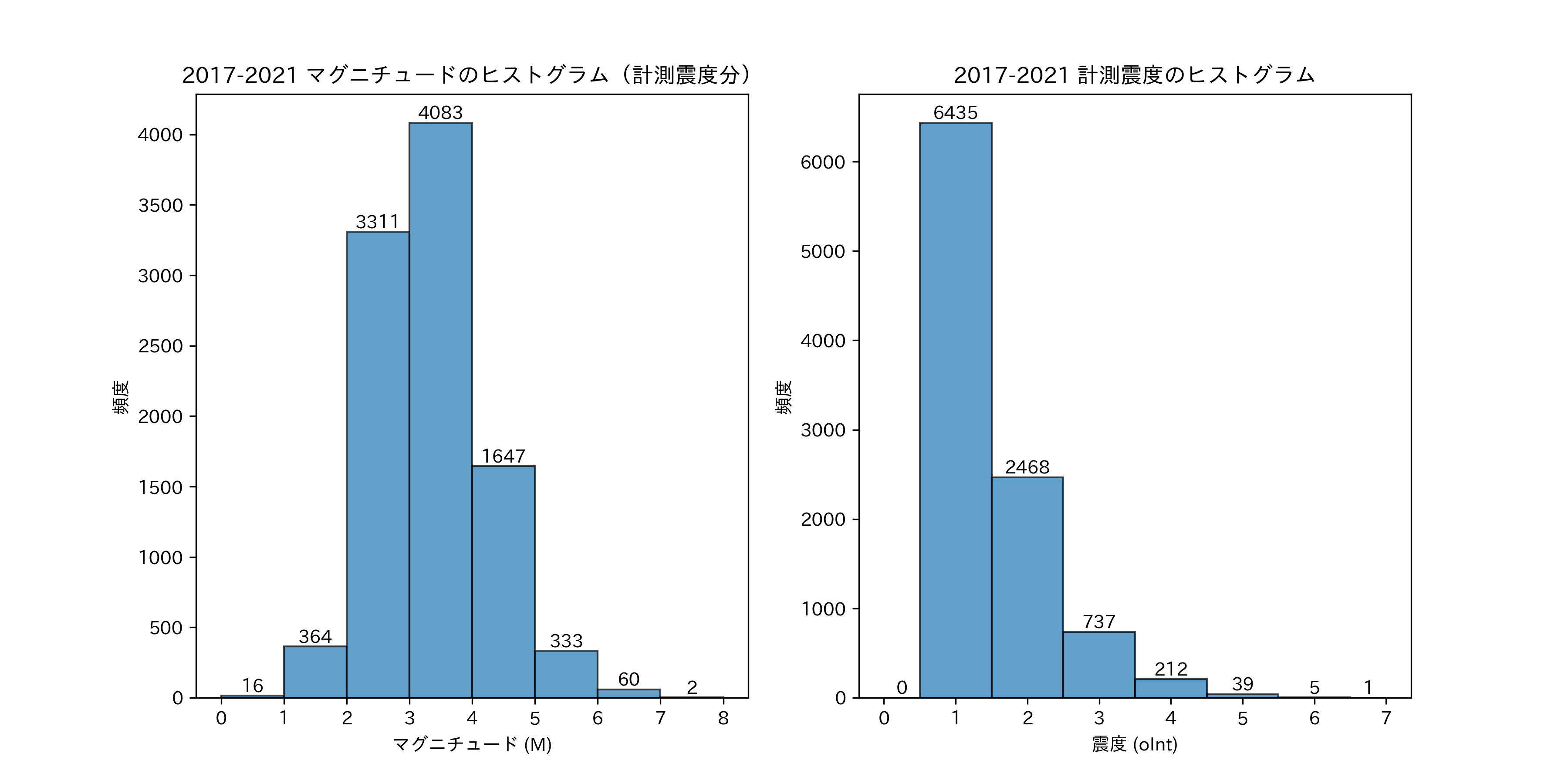

図2 2017-2021 に起きた震度測定地震の最大震度階層別分布(左: マグニチュード、右: 震度)

図1 は、2017-2021 に起きた地震のマグニチュード階層別ヒストグラムです。図2 は、同じく震度測定地震のマグニチュード、最大震度それぞれの階層別ヒストグラムです。

図1 から 5年間で観測された地震の回数は、およそ 103万回、1年で 約20万7千回、1日約568回の地震が起きていることになります。圧倒的にマグニチュード(M) 0、1 という極小、微小な地震で占められています。それでもM2、3 といった小規模な地震が 約10万回程度見られます。さらに、ここでは中規模と定義する M4、5 の中規模な地震は 約5千回、大規模以上の地震が 74回 となっています。

マグニチュードは、各地震にひとつだけのもの、震度は 1 対 多 の関係にあるとしました。実際には震度測定される地震の数はおよそ 9.47‰、千回 に 9.4回(大雑把にいけば 100回に 1回)というもので、地震が起きたら必ずしも震度が計測されるとは限らないというレベルです。

従って、震度を地震について評価するには、必ずしもその姿を表してはいないということが言えます。

計測震度とマグニチュードの関係

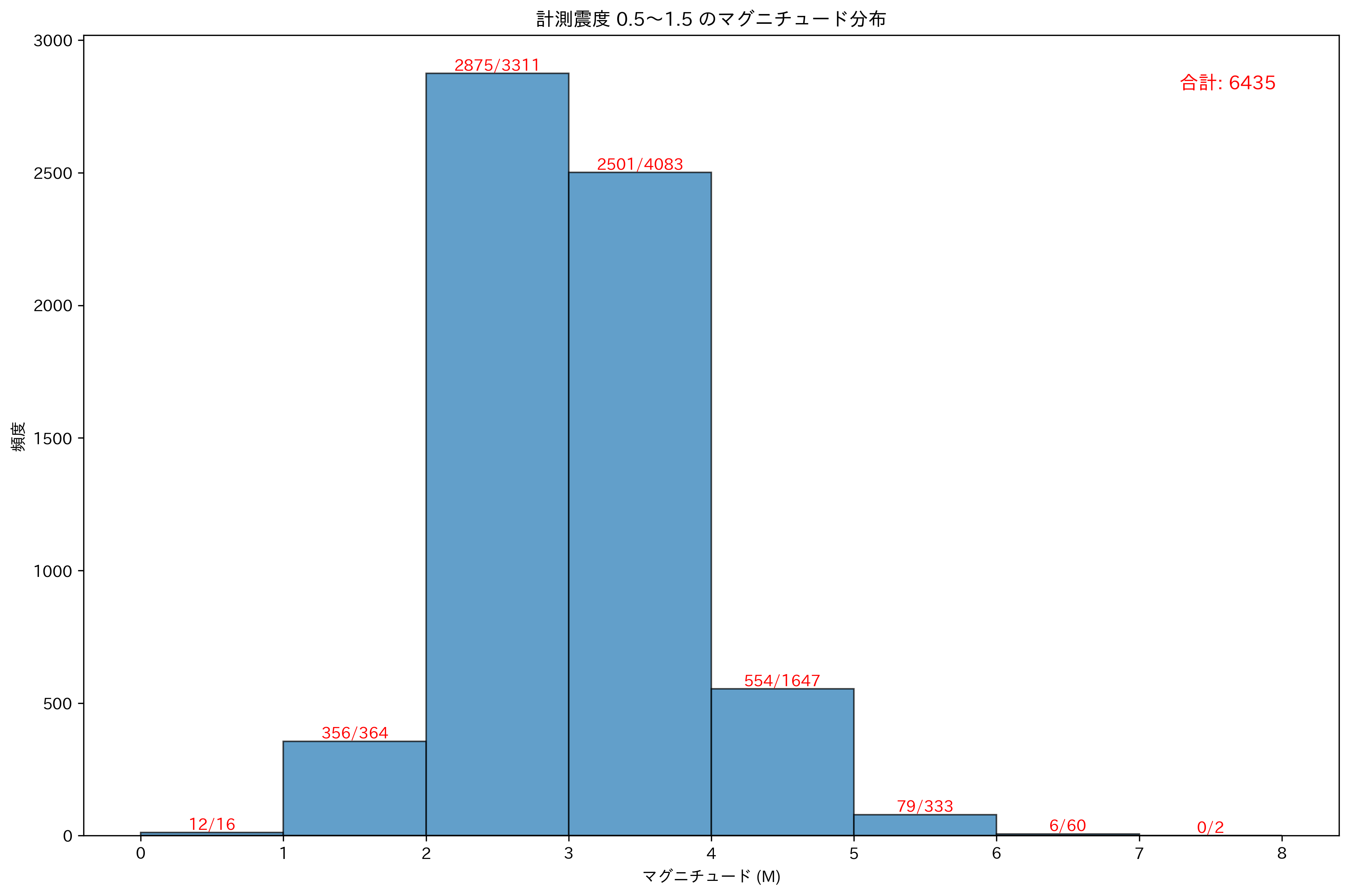

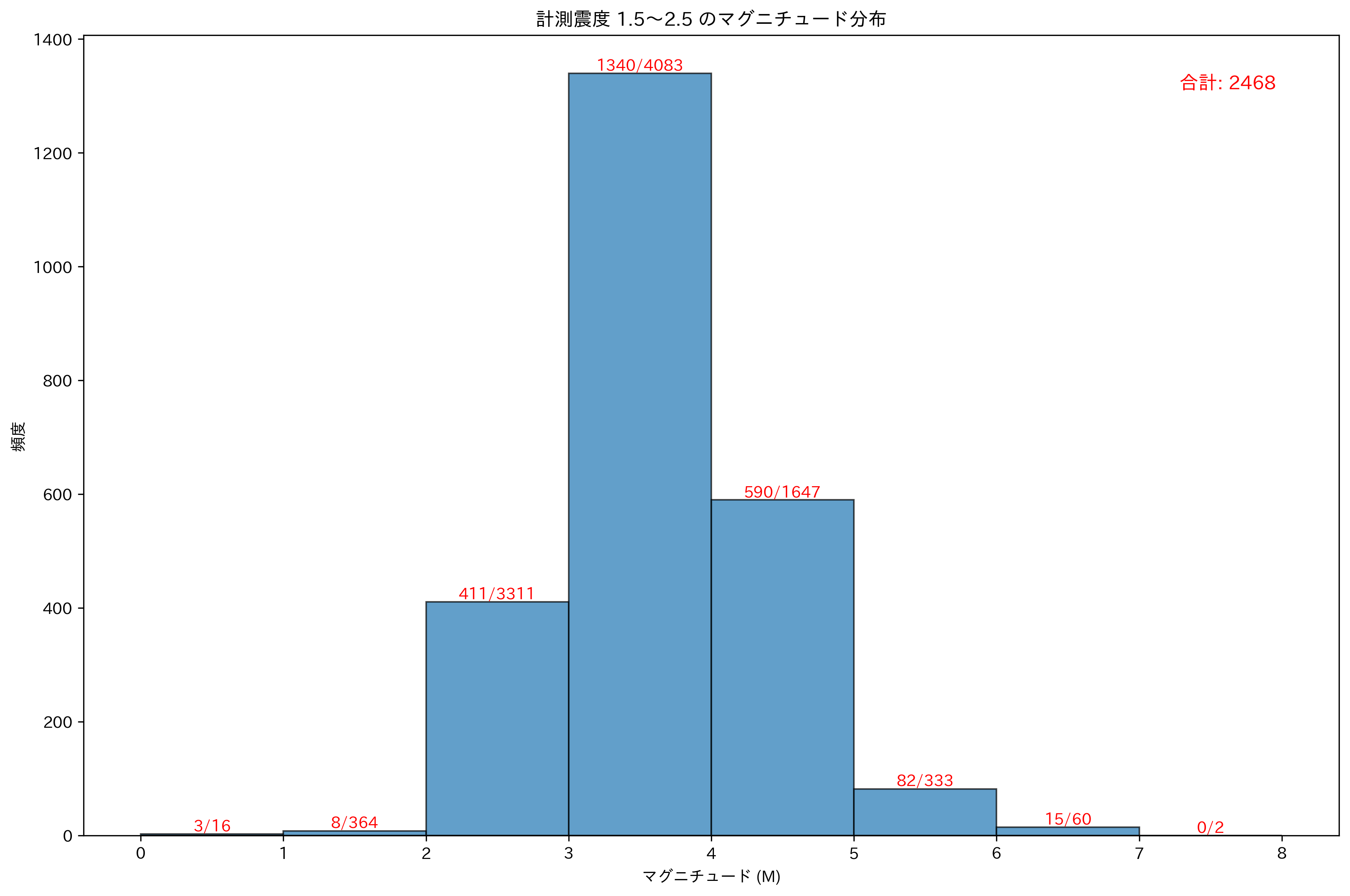

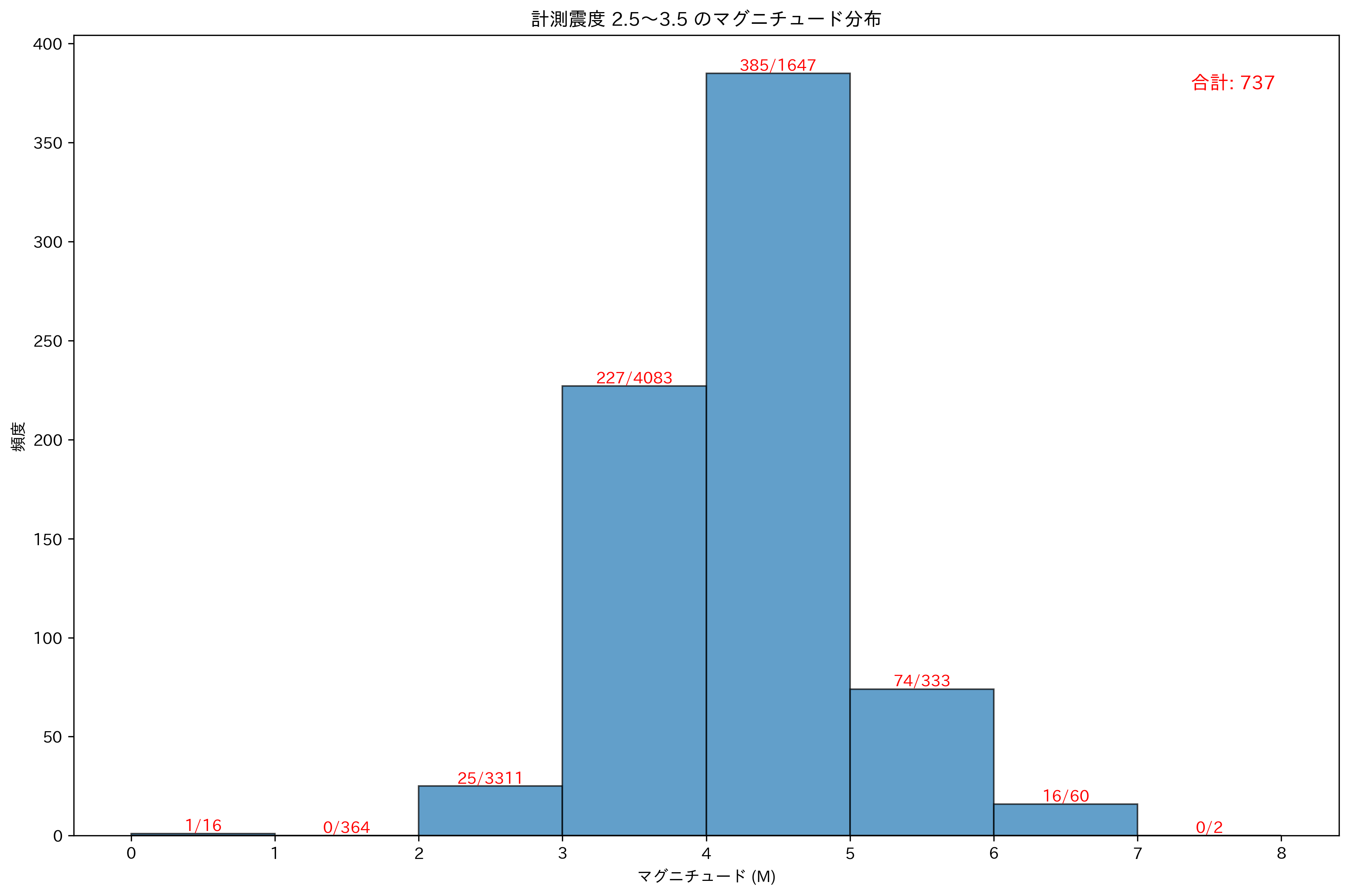

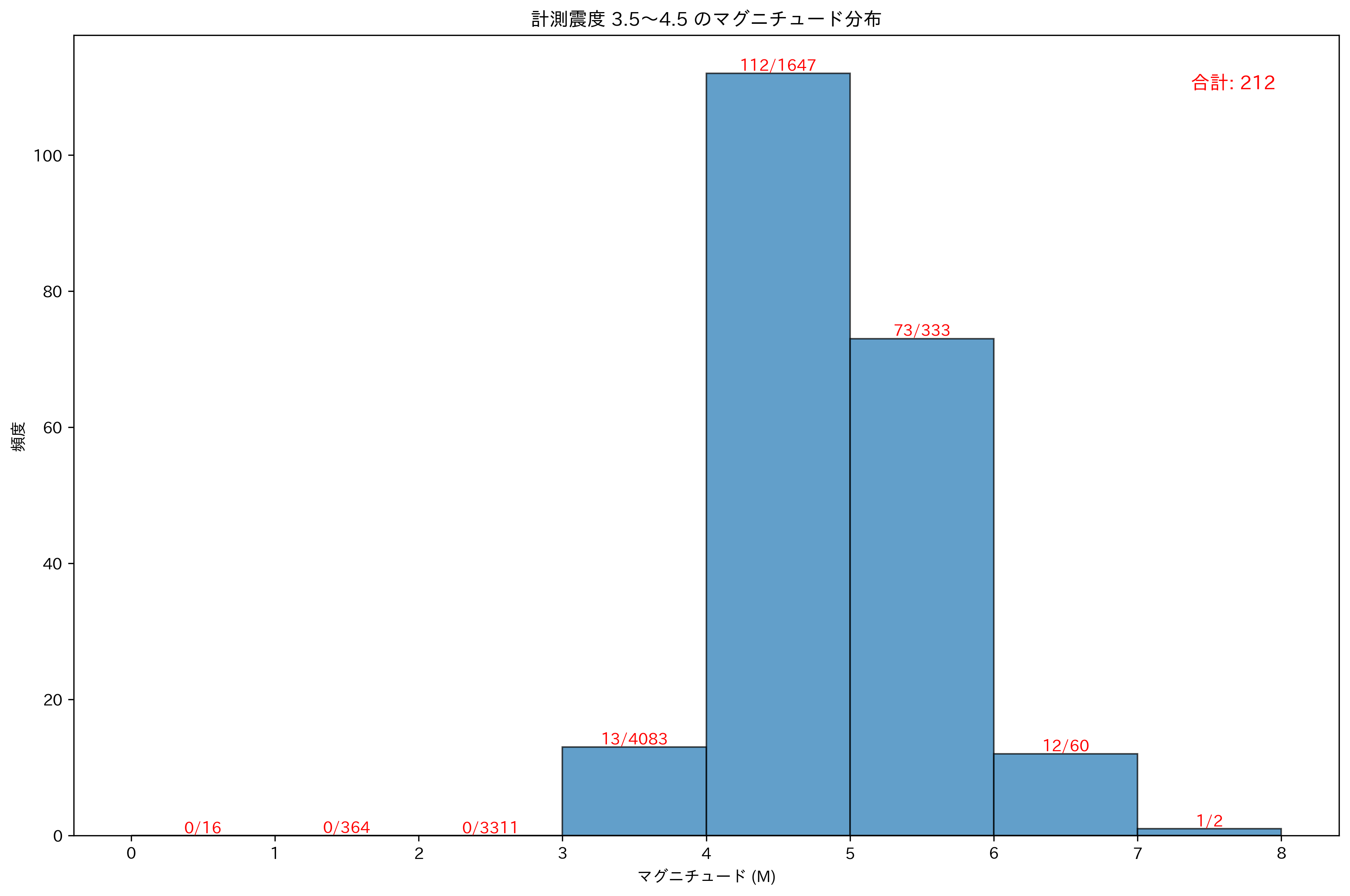

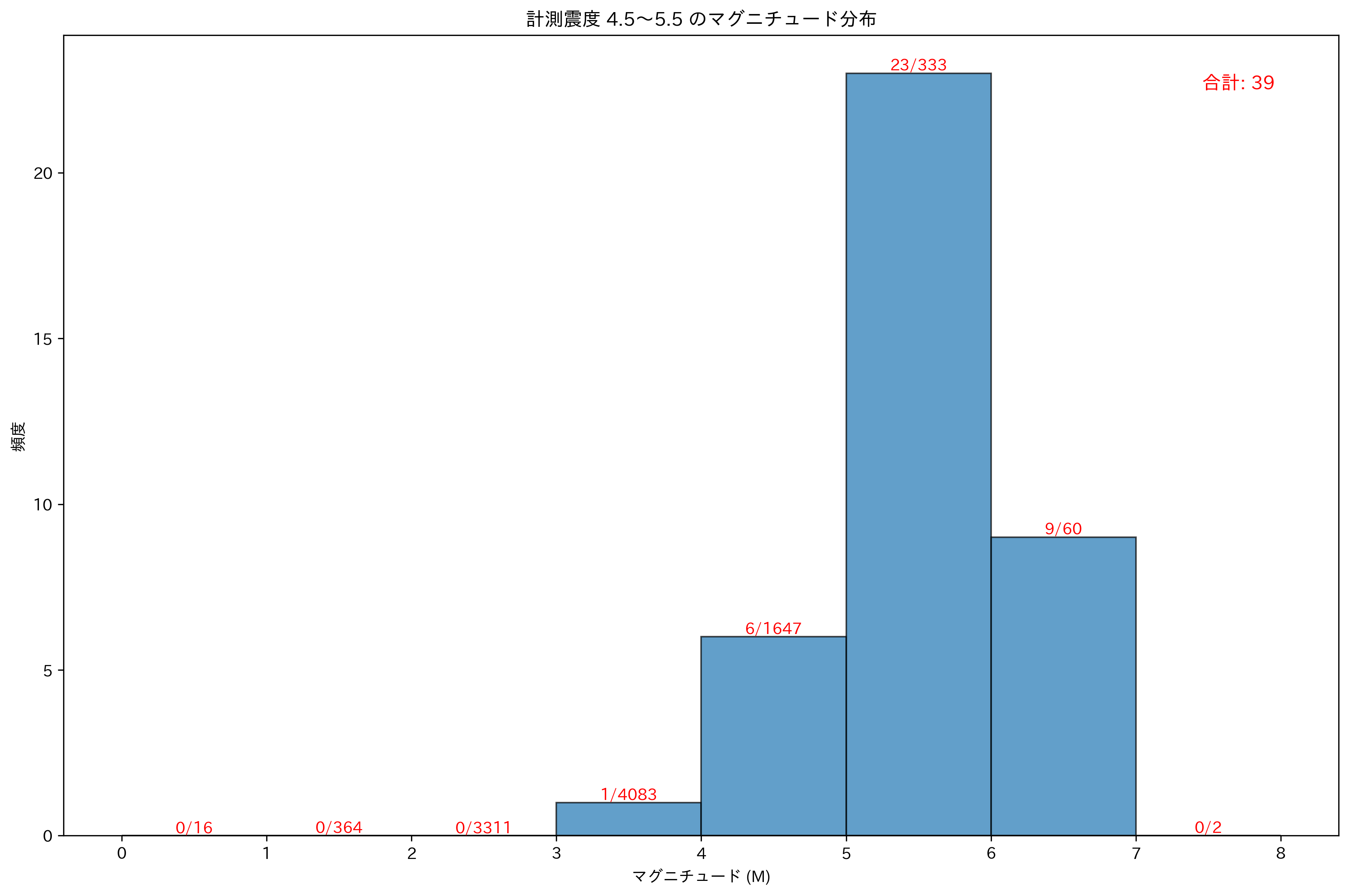

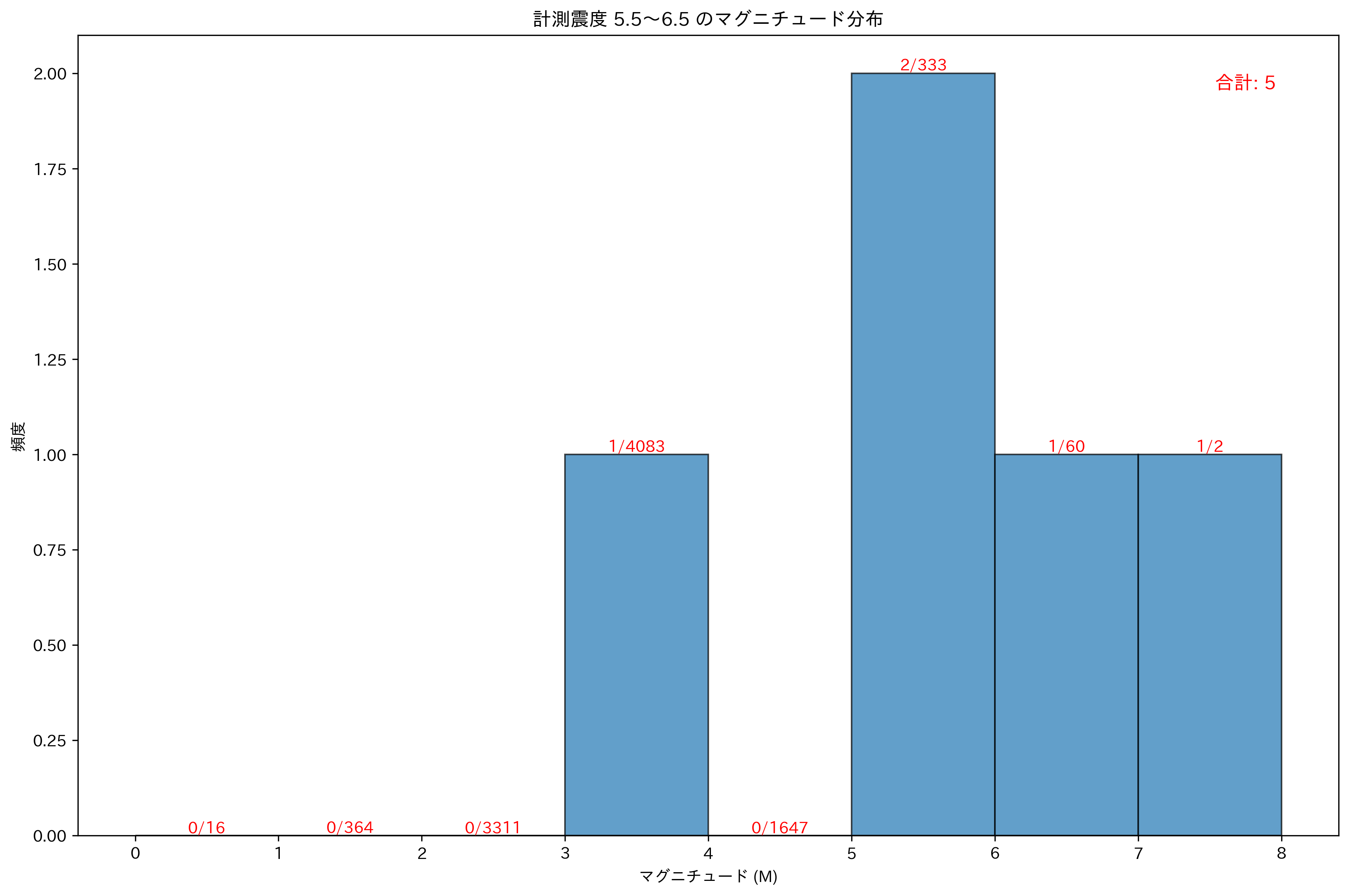

図3-1〜7 各計測最大震度別のマグニチュード階層別ヒストグラム

図3-1〜7 は、計測最大震度ごとのマグニチュード階層別ヒストグラムです。1996年より震度は機械計測となり、図4 のように計測震度は 0.5未満 から 6.5以上 まで、震度 5 と 6 は弱・強の二階級に分かれ、合計10階級となっています。

各図は、震度 1 から 震度 7 まで、震度 5 と 6 は 弱と強をまとめています。マグニチュードは、地震の規模を示す強さ(エネルギー)を表していますが、震度は観測点の計測値を示しているので、地震の規模とは必ずしも一致しません。一致しないと言っても良いことがグラフを見るとわかります。

震度が地震の要素では無くひとつの指標であるということが、地震の規模と必ずしも一致しないということからもわかります。

震度計測地震と観測点

図4 震度計測地震と観測点のマップ

図4 は、2017-2021 の 5年間で起きた地震のうち、いずれかの観測点で震度が観測された地震の震央と全国の観測点の位置を示したマップです。

右上のアイコンを開くと、計測震度階級が凡例として並んでいます。ボックスチェックを ON/OFF するとそれぞれ 表示/非表示 が選択できます。

図5 震度計測地震と最大震度観測点のマップ(マウスクリックで地震要素と観測点情報表示)

図5 は、震度計測地震とその地震の最大震度を計測した観測点とを線分で結んだマップです。最大震度が必ずしも震源に近い場所で観測されないことや、地震の要素や観測点の要素によって集中したり、遠方の地震を感知したりしていることがわかります。

図6 最大震度観測点のマップ(マウスクリックで観測回数表示)

図6 は最大震度を観測した観測点が、最大震度を何回観測したかを示したマップです。円の色と大きさで回数の多さのおおよその違いを示しています。

1〜2回というところが多いですが、図5 に見られるように、近隣に観測点がありながらも多数回の地震の最大震度を観測しているところがいくつもあります。また、観測網に疎密があるものの、いずれにしてもその違いが明らかに見られるところが、揺れというものがその土地(観測点)の地盤や地質、土壌などの立地条件によって異なることを示しています。

図7 観測点マップ(マウスオーバーで震度観測数表示)

図7 は、2017-2021 に運用中の観測点での地震観測回数マップです。マウスオーバーすると観測点での地震観測回数が表示されます。

図6 は最大震度計測数ですが、こちらの図は 5年間の震度計測回数が表示されます。最大震度計測以上に、観測点の立地条件によって大きな差があるということ、震度から地震の規模を推し量ることは適切では無いということがわかると思います。

コメント