レポート作成単位ブロックのマップ(参考図)

緯度・経度が推定される地震は、715年から記録が残されています。そして、組織的な震源・震度の記録は1919年以降に始まり、現在でも気象庁によって公開が続けられています。

これらの地震情報を、公開範囲内で収集しデータベース化(DokuWiki化)したものが EarthquakeJapanWiki(Eq-JP Wiki)です。さらに、さまざまな視点で整理したものが Earthquake Earthquake Reserch Institute Reference(ERI Reference)にあたります。

地震を多角的に考察・検討する必要があると考え、ERI Report の形式でまとめることを試みました。

当初は震源地域ごとの整理を行いましたが、それでは情報の均質化(一定範囲での地震発生とその傾向の評価)が困難であると判明しました。

そこで、緯度・経度ともに0.5度メッシュを最小単位とし、緯度1.5度 × 経度2.0度の範囲を1ブロックとする方式に変更しました。

また、地震の発生件数が少ないブロックも多いため、分析対象としては、複数年にわたり一定数以上の地震が発生したブロックに限定することにしました。

この選別には発生回数の50パーセンタイルを基準とし、それ以上の件数が確認されたブロックを対象としています。

当初は、現在の観測体制が整ったと考えられる1998年から2025年の27年間+αを分析対象としましたが、作業の過程で、気象庁データに統一性がなく、正確な可視化が困難であることが判明しました。

そのため、最終的には、データの整合性と網羅性が確認された 2014年から2025年の期間に対象を絞って処理を行い、可視化を実施しています。

これらの可視化結果は、ERI Reference の一部として DokuWiki に保存・表示されています。

そして、次のステップとして、各ブロック ごとの詳細なレポート作成を進めており、あわせて、ブロック単位で作成されたマップやグラフに込められた意味や意図について解説する必要があると考え、本ページを作成しました。

3D マップ

マグニチュード階層別 3D マップ

▶ マグニチュード階層別 3D マップはこちら

この図は、対象ブロック内の地震震源をマグニチュード階層別に3Dで可視化したマップです。

震源は球状のマーカーで示されており、各マーカーの色はマグニチュードの大きさに対応しています。色の階層は図の右上に凡例として表示されており、〜M1、M1.1〜M2.0、M2.1〜M3.0 など、7段階に分類されています。

マップは日本全体の中で対象ブロックの位置を明示しつつ、そのブロック内での震源の空間分布を立体的に表示しています。X軸・Y軸は緯度・経度、Z軸は震源の深さを表しており、地震の規模と深さの傾向を視覚的に把握できるよう構成されています。

このマップは、各ブロックの地震活動を全体構造として理解するための参考図として位置づけられています。

深度階層別 3D マップ

▶ 深度階層別 3D マップはこちら

この図は、対象ブロック内の地震震源を深度(震源の深さ)階層別に3Dで可視化したマップです。

震源は球状のマーカーで示されており、各マーカーの色は震源の深さに対応しています。色分けは図の右上に示された凡例に従い、0〜5km、6〜15km、16〜30km、…、301km以上までの7階層に分類されています。

マップは日本列島全体の中で対象ブロックの位置を示しつつ、ブロック内での震源の分布を立体的に表示しています。X軸・Y軸は緯度と経度、Z軸は震源の深さ(上方向が浅く、下方向が深い)を表しています。

このマップにより、震源の分布が浅部に集中しているか、あるいは中深部・深部にまで及んでいるかといった深さ方向の傾向を視覚的に把握することが可能です。

地震の深度層に応じた分類は、地殻内地震・プレート境界型地震・深発地震などの特徴を読み解くための基礎資料となります。

ヒートマップ

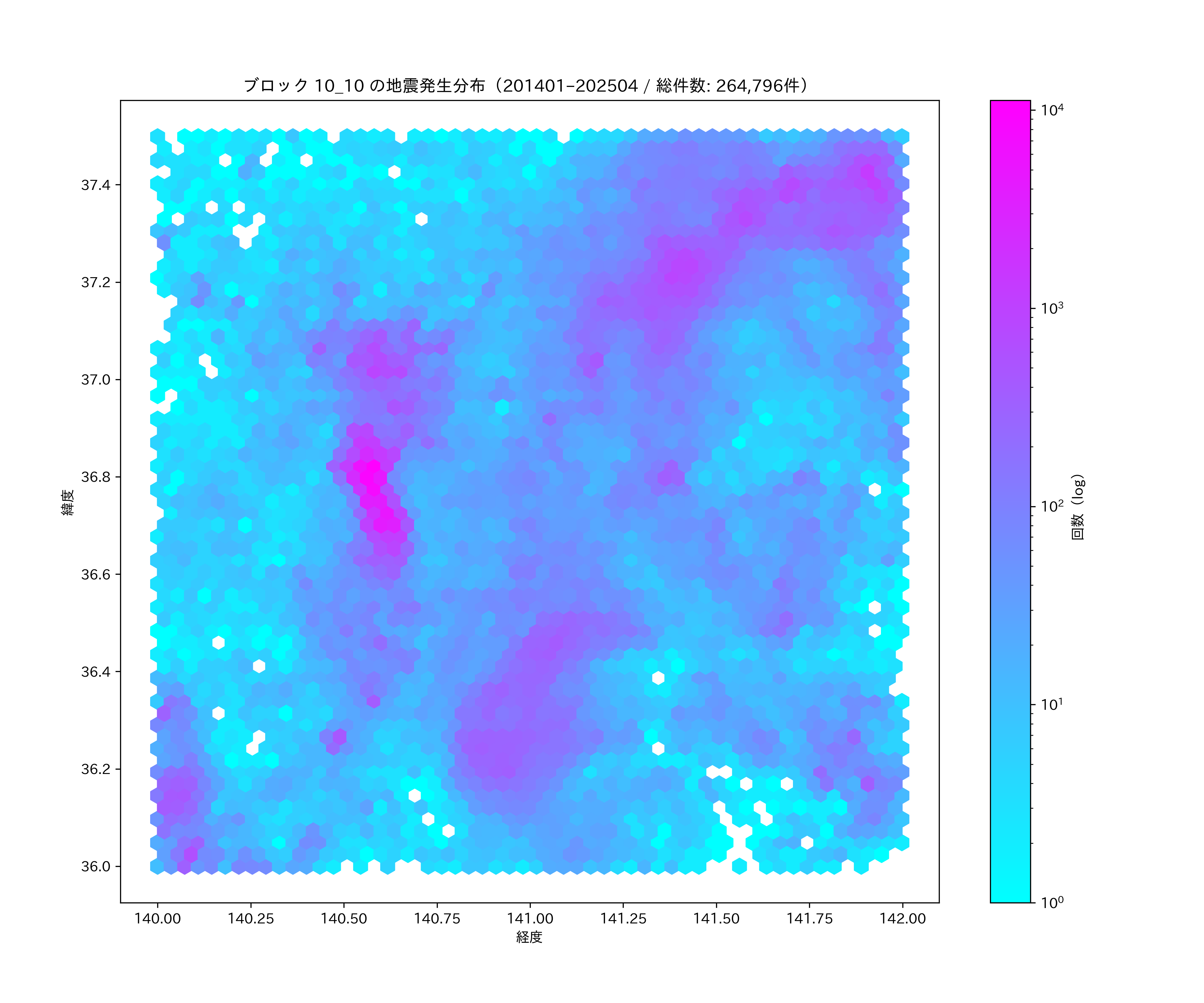

地震発生分布ヒートマップ

この図は、対象ブロック内における地震の発生位置を、緯度・経度方向にヘキサビン(六角形グリッド)で区切り、発生回数の分布をヒートマップとして可視化したものです。

各六角形は、その領域内で観測された地震の件数を集計し、色の濃淡で表現しています。色のスケールは図の右側に表示されており、対数スケール(log)により低頻度から高頻度までを視覚的に判別しやすくしています。

X軸は経度、Y軸は緯度を示しており、対象ブロック内での地震の空間的分布傾向を平面的に把握することができます。

このヒートマップは、特定の地域に地震が集中して発生しているかどうかを確認するための基礎的な視覚資料となります。

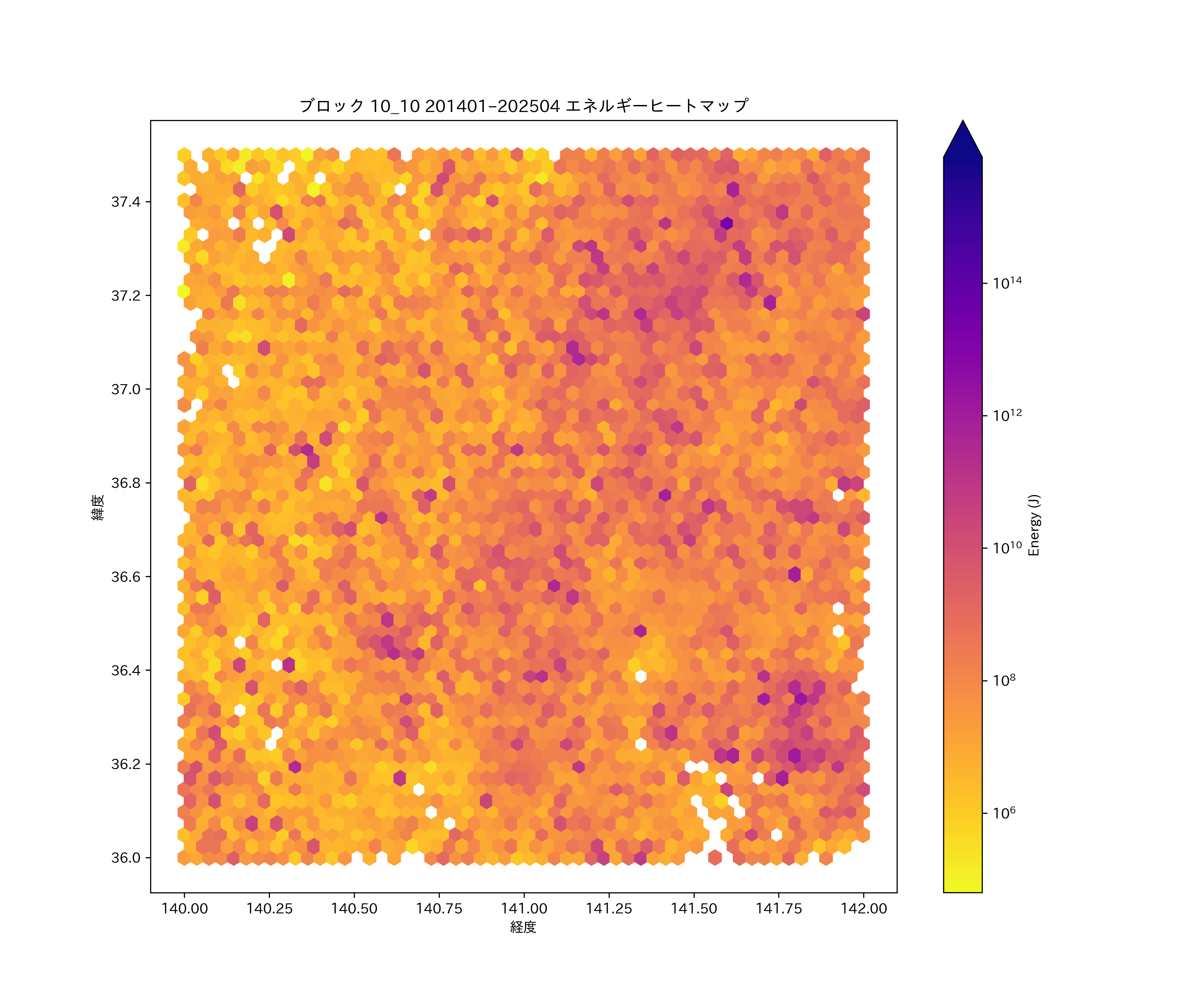

地震発生分布ヒートマップ

この図は、対象ブロック内の地震の累積エネルギーを、緯度・経度方向にヘキサビン(六角形グリッド)で区切って集計し、ヒートマップとして可視化したものです。

各六角形は、その領域内で発生したすべての地震エネルギー(ジュール単位)を合計し、その合計値に応じた色で表示されています。色のスケールは図の右側にあり、対数スケール(log)で段階的に表現されています。

X軸は経度、Y軸は緯度を示しており、ブロック内でエネルギー的に特に活発な領域を視覚的に把握することが可能です。

このマップは、地震の頻度だけではなく、どの場所で大きなエネルギーが放出されたかを把握するための基礎資料として活用されます。

ヒストグラム

深さ階層別ヒストグラム

この図は、対象ブロックにおける地震の発生深度を階層化し、階層ごとの発生件数を棒グラフ(ヒストグラム)として表示したものです。

横軸には深さ階層(浅部・浅深部・深部の各ゾーンをさらに4層に分割)、縦軸には該当する地震の発生件数が示されています。階層名と深さ範囲は横軸ラベルに記載されています。

本図では、上部の切替ボタンにより「通常スケール」と「対数スケール」の表示を切り替えることができます。

- 通常スケールでは、全体の地震件数の大小が直感的に把握できます。

- 対数スケールでは、発生件数が少ない深い階層の分布も視認しやすくなり、全体のバランスを比較しやすくなります。

このヒストグラムは、震源の深さ分布における傾向を把握するための視覚資料として活用されます。

エネルギー階層別ヒストグラム

この図は、対象ブロックにおける地震のエネルギー(ジュール単位)を階層別に分類し、それぞれの階層で発生した地震の件数を棒グラフ(ヒストグラム)として表示したものです。

横軸はエネルギー階層を対数単位(例:1E+7 ~ 1E+8 J)で区切った区間を示しており、縦軸は各階層に分類された地震の発生件数を表しています。

縦軸は対数スケールで構成されており、発生件数が大きく異なる階層間でも全体の分布傾向を比較しやすくなっています。

このヒストグラムは、ブロック内での地震規模の分布をエネルギー量の観点から把握するために用いられ、マグニチュードとエネルギーの関係に基づく構造的な理解を補助します。

マグニチュード階層別ヒストグラム

この図は、対象ブロック内で発生した地震をマグニチュードの階層別に分類し、それぞれの階層における発生件数を棒グラフ(ヒストグラム)として可視化したものです。

横軸はマグニチュードの範囲(例:1.5〜2.5、2.5〜3.5 など)を階層ごとに示し、縦軸は各階層で観測された地震の件数を対数スケールで表示しています。

対数スケールの採用により、小規模地震が圧倒的に多く、大規模地震が少数であるという分布の傾向を視覚的に把握しやすくなっています。

このヒストグラムは、ブロック内で観測された地震の規模分布を全体として捉えるための基本的な指標となります。

時系列推移と予測グラフ

地震回数

この図は、対象ブロックにおける月別の地震発生件数の推移をもとに、時系列予測モデル「Prophet」によって将来の傾向を推定したものです。

黒い点は実際の観測値(地震件数)、青い線はモデルによる予測値(yhat)、淡青色の帯は予測の不確実性(95%信頼区間)を示しています。

この予測モデルは、過去のデータからトレンド(長期傾向)や季節性(周期変動)を抽出し、それらに基づいて将来の地震発生件数を見積もる構造となっています。

時系列予測にはさまざまな手法がありますが、本レポートでは予測精度と扱いやすさのバランスを考慮し、Prophet を採用しています。

地震エネルギー合計

この図は、対象ブロックにおける月別の地震エネルギー合計値(ジュール単位)の推移をもとに、時系列予測モデル「Prophet」により将来の傾向を推定したものです。

赤線は観測された月ごとの地震エネルギーの合計値、青線はモデルによる予測値(yhat)を示しています。

また、破線で表示されている上下の帯は、予測の不確実性を示す95%信頼区間です。

このグラフでは、地震件数ではなく、発生した地震によって放出されたエネルギー量の総計に着目することで、

月ごとの活動の強弱や規模の偏りを把握することが可能です。

縦軸は対数スケールで表現されており、非常に大きな地震によるエネルギーの変動も含めて、視覚的に把握しやすくなっています。

時系列予測手法としては、複数の候補を比較検討した上で、周期性や変化点を扱いやすく、安定性の高い Prophet モデルを採用しています。

最大エネルギー推移

この図は、対象ブロック内で観測された地震のうち、各月における最大エネルギー(ジュール単位)を抽出し、時系列予測モデル「Prophet」を用いて将来の傾向を推定したものです。

赤線は実測値としての月ごとの最大エネルギー、青線はモデルによる予測値(yhat)、そして上下の破線は95%信頼区間を示しています。縦軸は対数スケールにより、大きな地震によるエネルギー変動も含めて視認しやすく表現されています。

この図は、「件数」や「総量」ではなく、その月に最も大きなエネルギーを放出した地震の推移に注目したものです。大規模地震の発生動向や変化傾向を追跡する指標として活用されます。

時系列予測モデルは他の候補も検討しましたが、変動の大きな値にも柔軟に対応できる Prophet を本レポートでは採用しています。

最大マグニチュード推移

この図は、対象ブロックにおける月ごとの最大マグニチュードを抽出し、その推移と今後の傾向を時系列予測モデル「Prophet」によって可視化したものです。

赤い折れ線は観測された月別の最大マグニチュードを示し、青い折れ線は予測値(yhat)です。上下の破線は95%信頼区間(予測範囲)を表しており、予測値の不確実性を視覚的に把握できる構成となっています。

このグラフでは、地震の発生件数やエネルギー量ではなく、その月に発生した最も大きな地震の規模(マグニチュード)に着目しています。大規模地震の発生傾向を長期的に評価するための補助的な指標となります。

時系列予測には複数の手法がありますが、本レポートではトレンドや周期性への対応力と柔軟性を考慮し、Prophet モデルを採用しています。

時系列推移グラフ

マグニチュード平均推移

この図は、対象ブロックにおいて観測された地震のマグニチュードの月平均値を時系列でプロットしたものです。

各点は1ヶ月間に発生したすべての地震のマグニチュードの平均を算出したものであり、月ごとの地震活動の特徴を規模の観点から概観することができます。

平均値は、地震の発生数と規模のバランスによって変動するため、件数が多くても小規模地震が中心であれば平均は低くなり、逆に大規模地震が含まれる月には平均が跳ね上がる傾向があります。

このグラフは、活動の変化傾向を大まかに捉える補助的な視覚資料として位置づけられます。

深さ最頻値

この図は、対象ブロックにおける地震の発生深度について、各月ごとに最も多く発生した深さ(最頻値)を抽出し、その推移を示したものです。

縦軸は最頻出深度(km)、横軸は年を表しており、毎月もっとも地震の集中がみられた深さを1点としてプロットしています。

平均や最大とは異なり、「最頻値」はその月の深さ分布で最も件数の多い値(山)を示すため、データの構造に依存して階段状または離散的な変動となります。

また、データ件数が少ない月や深さ分布が平坦な場合、突発的な値が最頻値となることもあり、不連続に見える点もあります。

このグラフは、地震の発生がどの深さ帯に集中しているかを、長期的に観察するための補助的な資料として用いられます。

マグニチュード最頻値

この図は、対象ブロックにおける地震のマグニチュードについて、各月に最も頻出した値(最頻値)を抽出し、その推移を時系列で表したものです。

縦軸は最頻出のマグニチュード(小数)、横軸は年を示しています。各点は1ヶ月間で最も件数の多かったマグニチュード階層を表しており、月ごとの地震規模の“分布の山”がどのあたりにあったかを示します。

この指標は、平均や最大とは異なり、全体の中心傾向というより「一番多かった規模」に注目したものです。そのため、グラフの動きは階段状または突発的に見える場合があります。

特に観測地震数が少ない月では、分布が偏って最頻値が極端になることもあるため、このグラフは補助的に位置づけ、他のマグニチュード指標と併せて読むことが推奨されます。

ボックスプロット(年単位)

マグニチュード BoxPlot(年別)

この図は、対象ブロックにおける地震のマグニチュードについて、年ごとの分布を箱ひげ図(BoxPlot)で可視化したものです。

各年の箱は、マグニチュードの四分位範囲(25%〜75%)を表し、中央の太線は中央値を示しています。箱の上下に延びる線(ひげ)はデータの広がりを表し、さらに離れた値(外れ値)は点で示されています。

この図により、年ごとの地震規模の変動範囲や偏り、外れ値の発生状況などを視覚的に比較することができます。

とくに、中央値や四分位範囲の変化を見ることで、地震活動の規模的傾向を年単位で把握する手がかりになります。

深さ BoxPlot(年別)

この図は、対象ブロックにおける地震の発生深さを年ごとに集計し、分布の特徴を箱ひげ図(BoxPlot)として可視化したものです。

各年の箱は、地震深さの四分位範囲(25%〜75%)を示し、中央の太線は中央値を表しています。箱の上下に延びるひげは、分布の広がりを示し、それを外れた深さの地震(深発地震など)は点として表示されています。

この図では、年ごとの深さ分布のばらつきや偏り、深部で発生した地震の傾向などを比較することができます。

特に深さ方向の変動は、地殻構造やプレート境界の活動状況を推察するうえでも参考となります。

エネルギー BoxPlot(年別)

この図は、対象ブロックにおける各年の地震の放出エネルギー(ジュール単位)について、その分布を箱ひげ図(BoxPlot)として可視化したものです。

各箱は、年間の地震エネルギーの四分位範囲(25%〜75%)を示し、中央の太線は中央値です。上下のひげは分布の広がりを示し、非常に大きなエネルギーを持つ地震は外れ値として点で表示されています。

エネルギー値はマグニチュードの指数関数に比例するため、分布には大きな偏りが生じやすく、外れ値(大規模地震)の影響が顕著に現れます。このため、縦軸は対数スケールで表示されています。

このグラフにより、各年における地震活動の“エネルギー的な強度分布”を把握することができ、年単位での比較や極端なイベントの存在が視覚的に把握できます。

異常検出と変化点

エネルギー異常(Zスコア+移動平均)

この図は、対象ブロックにおける地震の月別総エネルギー(ジュール単位、logスケール)に対して、3ヶ月移動平均とZスコア(標準化偏差)を用いて異常値を検出し、可視化したものです。

青の折れ線は月別の総エネルギー(対数変換後)、赤の折れ線はその3ヶ月移動平均を示しています。

赤いひし形(◆)で示された点は、過去の変動範囲に比べて統計的に有意に高いと判断された異常値(スコアの上限超過)です。

Zスコアは、直近の移動平均と標準偏差をもとに標準化された指標であり、異常点は「平均から大きく外れた値」として統計的に検出されます。

この手法により、単なる一時的な高エネルギー値ではなく、背景の変動に対して顕著に突出した地震活動を識別することが可能となります。

エネルギー変化点(ruptures)

この図は、対象ブロックにおける月別の地震総エネルギー(ジュール単位、logスケール)の推移をもとに、急激な変動や傾向の切り替わりが起きた「変化点(チェンジポイント)」を検出・可視化したものです。

青の折れ線は各月の総エネルギー(log10変換済)を表し、縦の赤い破線は、統計的に変化があったと判断されたタイミング(変化点)を示しています。

この検出には ruptures という時系列変化点解析アルゴリズムを用いており、変化点は「前後で分布の平均や分散が大きく変化している箇所」として数値的に特定されます。

単なるピークではなく、「地震活動の傾向が明確に切り替わった可能性のある時期」を見つける手法であり、活動の長期的変化やフェーズの転換を示唆する分析資料として活用できます。

深さ平均異常(Zスコア+移動平均)

この図は、対象ブロックにおける地震の平均深さ(km)について、3ヶ月移動平均とZスコアを用いた異常検出を行い、その推移を可視化したものです。

青の折れ線は月ごとの地震平均深さを示し、赤の折れ線はその3ヶ月移動平均です。

赤い菱形(◆)は、Zスコアによって統計的に有意な変動(平均から2標準偏差以上の乖離)があったと判定された異常値です。

Zスコアは、移動平均と標準偏差をもとに「どれだけ平均から外れているか」を評価する指標であり、

このグラフでは「通常の深さ分布と異なる振る舞いがあった月」を視覚的に捉えることができます。

単なるばらつきではなく、深さの平均が明確にズレた地点を機械的に検出し、活動層や震源域の変化兆候などを探る補助指標として活用されます。

深さ平均変化点(ruptures)

この図は、対象ブロックにおける地震の月別平均深さ(km)の推移に対して、統計的な変化点(changepoint)を ruptures アルゴリズムによって検出・可視化したものです。

青の折れ線は各月の平均深さを示し、赤い縦破線は「深さ傾向が統計的に切り替わった」と判断された地点です。

変化点は、前後でデータの平均や分散が大きく変化するタイミングをアルゴリズムで特定しており、

単なる一時的な深さの上下ではなく、地震の震源深さが構造的に別のフェーズへ移行した可能性を示しています。

この図では変化点がやや多く検出されていますが、それは平均深さが比較的細かく変動する性質にあるためです。

最終的な評価には、検出されたタイミングが実地震活動と整合的かどうかを含めた総合的判断が必要となります。

深さばらつき異常(Zスコア+移動平均)

この図は、対象ブロックにおける地震の発生深さのばらつき(深さの分布幅:最大−最小)について、3ヶ月移動平均とZスコアを用いた異常検出を行い、その推移を可視化したものです。

青の折れ線は月ごとの深さ分布幅を示しており、赤の折れ線はその3ヶ月移動平均、赤い菱形(◆)はZスコアに基づく統計的な異常値(±2標準偏差以上の逸脱)を表しています。

深さ分布幅は、ある月に浅発地震と深発地震が混在していた場合には拡大し、逆に同一深度帯に偏っていた場合には狭くなります。

このグラフは、震源の分布状況の変化や層構造の切替などを探る際の補助指標となります。

Zスコア異常は、過去の変動幅に比べて著しく異なる振る舞いをした箇所を機械的に抽出しており、活動の深度的拡がりに異変が生じた可能性を視覚的に示しています。

深さばらつき変化点(ruptures)

この図は、対象ブロックにおける地震の発生深さの分布幅(最大深さ−最小深さ)について、その時系列推移をもとに統計的な変化点(changepoint)を ruptures アルゴリズムで検出・可視化したものです。

青の折れ線は各月における深さのばらつき(分布幅)を表しており、赤の縦破線は「ばらつきの傾向が統計的に変化した」と判断された時点を示しています。

検出に用いている ruptures は、前後のデータ分布の平均や分散の違いに着目して構造的な変化を特定するアルゴリズムです。

このグラフでは、震源分布がどの時期に「狭く集中していたか」または「広く分散していたか」が切り替わった可能性を表しています。

変化点が多く表示されているのは、分布幅のデータが比較的敏感に反応する特性を持つためであり、

最終的な評価には、Zスコア検出結果や他の変数(エネルギー・深さ平均など)との照合が必要です。

1E+10 J 以上の震央マップ

この図は、対象ブロックにおける 1E+10 J 以上の地震の震央を示したもので、震源の深さとエネルギーの分布の傾向を視覚的に確認することができます。

円の色は深さごとに分類されており、浅い地震は青系、やや深い地震は赤系、深部は紫系で表示されています。また、円の大きさはエネルギーの大きさに応じて変化し、規模の大きな地震ほど目立つようになっています。

地震の集まり方や深さの分布から、この地域における震源の特徴や構造的な傾向を読み取ることができます。

まとめ

本ページに掲載された各種のマップ・グラフは、対象ブロックにおける地震活動を

さまざまな側面(発生件数、エネルギー、マグニチュード、深さ など)から可視化したものです。

これらの図表は、地震の空間的・時間的な分布傾向や、

変化の兆候、異常的な値を視覚的に把握することを目的としています。

「まとめ」では、これまでの図表から読み取れる主な傾向や特徴を整理し、

必要に応じて、統計的に検出された異常や構造変化についての簡単な考察を加えます。

なお、すべての指標や可視化結果は、観測データにもとづいた統計的な分析であり、

予測や断定ではなく、あくまでも地震活動を読み解くための補助的資料としてご利用ください。

【データ対象期間:1998年1月〜2025年4月】